“그 날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라” (행 8:1)

신약성경에서 사도행전은 가장 ‘당연하게’ 해석되어온 책들 중 하나이다. 사도행전이 선교적인 책이라는 것에 거의 모든 이들이 동의한다. 또한 사도행전에서 ‘선교’의 의미는 명백해 보인다. 그러나 사도행전은 어떤 의미에서 선교적인 책인가? 본 글에서는 사도행전에 나타난 ‘선교’가 어떤 것인지 행 1:8을 중심으로 간략하게 살펴보고자 한다.

에카푸트라 투파마후(Ekaputra Tupamahu)는 “사도행전은 정말로 ‘가장 노골적으로(overtly) 선교적인 책’인가?”라는 제목의 논문에서 사도행전을 해석하는 전통적인 관점(특히 오순절 계열 백인 선교사들의 관점)을 되돌아보았다.[1] 이 논문에서 투파마후는 기존의 사도행전 해석에서 승리주의적 확장주의적 선교(정복하듯 확장하는 선교) 이해를 비평하면서 사도행전은 당연한 기독교 확장 이야기가 아니라 억압받는 사람들(속주민, 이주민 등)의 ‘이주’ 이야기로 재해석한다. 서구의 선교 역사에서 서구 선교사들은 자신들은 문명화된 존재로 여겼고 비문명화된 비서구 지역으로 떠나는 것으로 이해했다. 그런데 투파마후에 따르면 사도행전의 지리적 이동의 패턴은 중심부에서 주변부로 떠나는 것이 아니라 주변부(속주, 식민지)에서 중심(로마)로 이동하는 것이다. 다시 말해서 사도행전에서의 이동은 로마 제국의 중심에서 주변부로의 확산이 아니라 로마 세계의 주변부에서 중심부로의 이동이다.

투파마후는 사도행전에서 제자들은 유대 지도층들과 로마 제국의 박해를 피해서 자신의 원래의 자리를 떠난 이주민들로 묘사된다는 점을 지적한다. 예를 들어서 행 8:1에서 스데반의 순교 이후에 예루살렘을 떠나 “유대와 사마리아”로 흩어졌다: “그 날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라.” “온 유대와 사마리아”로 가도록 부르심 예수님의 선교적 소명은 어떤 측면에서 박해와 흩어짐으로 말미암아 성취된다. 투파마후는 다음과 같이 말한다.[2]

“세계의 사회경제적, 정치적, 문화적 중심에서 온 백인 선교사들과 달리, 이 제자들은 로마의 명성으로부터 멀리 떨어진 세계에서 살던 식민지 출신의 사람들이었다.”

투파마후는 예수의 제자들 사람들을 개종시키기 위해 파송된 선교사들이 아니었다. 그는 다음과 같이 이어서 말한다.[3]

그들이 팔레스타인을 떠난 이유는 선교 때문이 아니다. 그들은 자신들의 조국에서 벌어진 사회정치적 불안정과 위험한 상황 때문에 흩어진 것이다. 형용사 μέγας ("큰, 거대한, 심각한")은 강렬한(intense), 심각한(great), 광범위한(large)이라는 의미로 번역될 수 있으며, 이는 그들을 범죄자로 만드는 사회정치적 불안정의 강도와 심각성을 나타낸다. 바로 이러한 상황 때문에, 그들은 유대와 사마리아 지역 곳곳으로 흩어질 수밖에 없었다. 핵심은 이것이다: 사도행전에서 등장하는 이동의 근본적인 원인은 조직적인 선교 활동이 아니라, 그들이 살던 곳에서 떠나도록 강요한 사회정치적 불안정성이다. 그들의 분산(diaspora)은 극심한 정치적 불안, 억압, 그리고 폭력적인 차별로 인해 발생한 결과였다.이것을 백인 선교사들이 먼 지역으로 가서 왕족처럼 대접받으며, 지역 주민들보다 더 큰 집에서 살고, 조국의 강력한 재정적 지원을 받는 이야기로 바꾸는 것은, 본문을 잘못 해석하는 것이다.

사도행전 1–8장은 예루살렘에서 일어난 사건들을 중심으로 예수 운동의 초기 전개와 점진적인 반대를 보여준다. 초기에는 오순절 사건과 베드로의 연설로 인해 추종자가 급증하고, 기적과 담대한 설교가 이어지며 승리주의적 분위기가 조성된다. 그러나 이후 헤롯과 본디오 빌라도 같은 지배 계급의 반대가 나타나고, 공동체 내 재산 공유와 성장에도 불구하고 내부 갈등이 발생한다. 특히 헬라어를 사용하는 신자들이 선출된 후, 스테판이 공의회에서 연설하지만 곧 돌에 맞아 순교하며, 이는 예루살렘 교회에 대한 본격적인 박해로 이어져 신자들이 유대와 사마리아로 흩어지는 전환점을 마련한다.

사도행전 8:4는 흩어진 사람들이 말씀을 전했다는 점을 강조하지만, 이는 계획된 선교 활동이 아니라 박해로 인해 강제적으로 흩어진 결과였다. 이는 빌립과 에티오피아 내시의 만남, 사울의 회심과 박해 경험, 베드로의 이동 등에서 확인된다. 행 11:19 이후 흩어진 제자들은 더욱 광범위한 지역으로 퍼져나가며, 스테판 사건으로 촉진된 이주는 단순한 박해의 결과가 아니라 지속적인 생존 전략이 된다. 또한, 11:27–29에서 아가보의 예언을 통해, 이주한 신자들이 오히려 본국의 신자들을 지원하는 역전된 자금 흐름이 드러난다. 이를 통해 누가는 예수 운동의 확산을 선교적 서사가 아니라 이주 서사로 재구성하며, 생존을 위한 이동이 조직된 선교보다 근본적인 동력이었음을 강조한다.

투파마후는 사도행전 초반부(1-8장)에서 제자들의 강제적 이주의 이야기를 배치했고, 초기 기독교 선교의 확산을 우리가 알고 있는 ‘선교적 서사’가 아닌 ‘이주 이야기’로 읽도록 의도적으로 구성했다고 주장한다.[4] 마찬가지로 행 11:19과 행 18:1-2에서도도 복음을 전한 주요한 인물들이 강제로 이주한 자들, 즉 난민들이었다는 것을 시사한다:

그 때에 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러…(행 11:19)

아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 아내 브리스길라와 함께 이달리야로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 가매(행 18:2)

이와 같이 사도행전의 선교는 박해로 인하여 강제로 이주하게 된 난민들의 이야기로서 진술된다.

그러나 필자는 투파마후의 견해를 모두 동의하는 것이 아니며 그의 견해는 여러가지 측면에서 비평이 필요하다. 사도행전에서 선교는 전적으로 계획적이지는 않았더라도 항상 우발적으로 일어난 것은 아니었다(여기에서 ‘우발적’이라는 것은 하나님의 계획 가운데에 인간의 관점에서 ‘우연’으로 보이는 것이다). 행 1:8에서 예수님은 분명히 제자들에게 복음을 전파하는 것에 대한 사명을 부여하셨다. 특히 행 13:3에서 안디옥 교회는 바울과 바나바를 파송했다(ἀπέλυσαν). 바울의 선교는 분명히 자신의 선교에 대한 계획과 전략을 가지고 있었던 것으로 보인다(행 19:21). 크레이그 키너(Craig Keener)와 메디네 키너(Médine Keener) 그리고 가니 위요노(Gani Wiyono)가 투파마후의 논문에 대해서 논평한 것과 같이 사도행전에서 (파송을 통한) 선교와 이주는 양립 불가능한 개념이 아니라 상호 보완적인 개념으로 여겨야 한다.[5] 다시 말해서 사도행전에서 선교는 파송을 통한 선교와 이주 둘 다를 묘사한다.

우리는 또한 전통적인 선교 개념의 공헌도 인정할 필요가 있다. 선교 역사가 서구의 백인 중심이었던 것은 사실이다. 그러나 서구의 선교사들이 항상 식민주의적 선교 방식에 동의한 것은 아니었다. 그리고 선교사들의 헌신을 우리는 인정하지 않을 수 없다. 모라비아 선교사들과 같이 배제된 사람들에게 가서 그들과 함께 그들처럼 살아간 이들도 있었다. 따라서 선교가 항상 서구/백인들의 식민주의적 프로그램 안에서 작동한 것은 아니었다. 필자는 전통적인 관점에서의 선교사를 보내는 사역으로서 선교 즉 ‘본부-파송-귀환’의 선교적 프로그램은 계속되어야 한다고 생각한다.

그러나 필자는 서구의 선교 역사에서 ‘선교’의 개념은 사도행전에서 나타난 ‘선교’의 이야기와 사뭇 다르다고 생각한다. 투파마후의 지적과 같이 사도행전의 선교의 모습은 ‘이주’와 ‘추방’의 모습과 연관된다고 생각한다. 사도행전의 선교는 1세기적 정황에 따라서 이루어졌다. 사도행전에서 묘사하는 바울의 선교적 행로는 로마의 길 혹은 정해진 항로를 따라기도 하지만 소아시아 내륙 선교에서 그의 행로는 정처 없는 여로이기도 했다. 선교사로서 바울의 모습은 여행-이주 노동자의 모습에 가까웠다. 필자는 바울을 1세기 이주노동자의 모습에 비추어서 다시 이해할 필요가 있다고 생각한다. 바울은 존경받는 선생과 선교 지도자였지만 동시에 이주 수공업자(travelling manual worker)이기도 했다(행 18:3). 좋은 가문 출신이었고 가족들의 후원을 통해서 노동을 할 필요가 없었던 귀족적 지위에 있던 유대인의 지도자 바울이 선교적 소명에 응답한 것은 그의 사회적 지위가 낮아지는 것을 초래하였다. 따라서 바울에게 있어서 선교적 삶은 중심으로 진입하고자 하는 욕망과 관련이 없다.

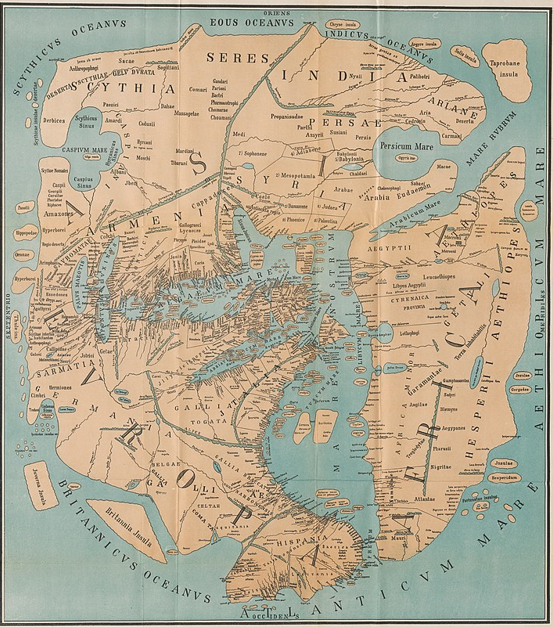

또한 사도행전에서 선교가 항상 세계의 중심인 로마를 향하는 것은 아니다. 행 1:8에서도 예수님은 유대와 사마리아를 넘어서 “땅 끝”으로 가도록 말씀하셨다. 사도행전 1:8의 땅 끝(ἔσχατος)은 지도의 ‘가장 자리’로 이해할 수 있다. 헬라어 단어 ‘끝’ (ἔσχατος)는 지도 공간(cartography)적 관점에서 ‘가장 먼’ 위치를 나타낸다. 다시 말해서, 헬라어 단어 ἔσχατος는 본질적으로 중심에서 멀어진 지점 혹은 ‘경계’를 지칭할 수 있다(예를 들어서, SB 10.10277). 우리는 스트라보(Strabo, 기원후 24년 사망)와 폼포니우스 멜라(Pomponius Mela)의 지리학 저술들(기원후 45년 경 사망)를 통하여 고대 로마인들의 세계관을 유추할 수 있다. 고대 지도의 세계관에 따르면 땅끝은 흑해 너머에 있는 스구디아(오늘날 남부 우크라이나, 페르시아, 인도, 갈리아, 브리타니아(오늘날 영국), 북부 아프리카 그리고 히스파니아(오늘날 스페인)이었을 것이다. 예수님은 행 1:8에서 유대, 사마리아 이후에 로마가 아니라 ‘땅 끝’으로 가라고 말씀하셨다. 로마는 예수님이 말씀하신 ‘땅 끝’ 중 하나였을 것이다. 로마는 중심지이지만 동시에 ‘땅 끝’이기도 했다. 또한 우리는 로마가 예수님께서 말씀하신 유일한 땅끝이 아니라는 점을 명심하자. 사도행전에서 선교는 계속해서 주변부(땅끝)을 향함으로 이루어진다. 따라서 사도행전은 ‘백투 예루살렘’이라는 해석을 허용하지 않는다. 예수님께서 부여하신 사명으로서 선교는 지구를 한 바퀴 돌아 예루살렘을 다시 향함으로 완성되는 것이 아니라 끝없이 주변부를 향함으로서 성취된다. 게다가 사도행전에서 예루살렘은 복음 전파의 출발점이지 선교의 최종 목적 지점은 아니다.

필자는 본 글에서 사도행전의 선교는 ‘이주’의 관점에서 이해할 수 있다는 것을 고려하였다. 사도행전에서 바울과 몇몇 경우들을 제외하면 복음을 전하기 위해서 타지를 향한 사람들은 그 지역으로 파송을 받은 것이 아니라 고향에서 ‘쫓겨난 것’에 가깝다. 이러한 관점에서 사도행전에서 선교는 강제적 흩어짐과 난민됨(다시 말해서 강제적으로 고향을 떠남)이라는 요소와 관련이 있었고 바울도 1세기의 관점에서 일종의 이주노동자(혹은 여행 수공업자)로 여길 수 있다. 필자는 여러가지 측면에서 사도행전은 우리가 알고 행하고 있던 전통적 확장주의적 관점의 선교의 개념에 도전하고 있다고 생각한다. 사도행전은 우리가 행하던 기존의 해외 선교지로 선교사를 보내는 선교의 모습 이외에 또다른 방식의 선교가 존재할 수 있다는 것을 알려준다. 사도행전의 선교의 이야기는 사도행전에서 선교는 일종의 나그네됨을 동반한다. 나그네됨은 여행, 이주, 난민됨을 포함한다. 고대의 “행전”의 장르는 독자들이 등장인물들의 삶의 패턴을 본받도록 하는 목적도 있었을 것이라고 생각한다. 사도행전에 등장하는 이들과 같이 우리는 우리 자신을 하나님으로부터 보냄 받은 나그네와 여행자(참조: 벧전 2:11; 히 11:13-16)로 우리 자신을 생각해야 한다. 필자는 사도행전을 우리가 익숙한 신앙과 선교의 패턴에 따라서 너무 “당연하게” 읽어서는 안된다고 생각한다. 오히려 우리의 신앙과 선교의 관습은 사도행전의 메시지에 의해서 다시 점검 받고 도전 받을 수 있다고 생각한다.

기존 선교 개념은 조직적으로 파송된 선교사를 중심으로 이해되었지만, 사도행전 8:1에서 보듯이 많은 경우에 초대교회의 확장은 박해로 인해 성도들이 강제로 흩어지면서 이루어졌다. 사도행전의 선교는 서구 선교사들이 미개한 지역으로 가는 ‘문명 선교’가 아니라, 박해받은 성도들이 흩어지면서 주변에서 복음을 전하는 ‘난민 선교’였다. 사도행전에서 선교는 단지 ‘강한 자가 약한 자를 돕는 것’ 혹은 시혜를 베푸는 것이 아니었다. 무엇보다 중요한 것은 오늘날 교회도 단순히 교회 건물을 세우고 유지하는 데 집중하는 것이 아니라, ‘선교적 이동성’을 갖춘 공동체로 변화되어야 한다.

[1] Ekaputra Tupamahu, “Is Acts Really ‘The Most Overtly Missionary Book’? Challenging Whiteness in the Interpretation of Acts,” Pneuma 46 (2024): 177–195.

[2] Tupamahu, “Is Acts Really ‘The Most Overtly Missionary Book’?” 190.

[3] Tupamahu, “Is Acts Really ‘The Most Overtly Missionary Book’?” 191-192.

[4] Tupamahu, “Is Acts Really ‘The Most Overtly Missionary Book’?” 193.

[5] Craig S. Keener, and Médine Moussounga Keener. “Commission, Mission and Migration in Acts: A Response to Ekaputra Tupamahu,” Pneuma 46 (2024): 196-215. 학술지 프뉴마의 같은 호에서 투파마후의 논문을 논평한 가니 위요노(Gani Wiyono)는 에드워드 사이드(Edward Said)의 대조적 읽기(contrapuntal reading)의 방법론을 사용하여 전통적 선교적 읽기(missionary reading)과 이주적 읽기(migrant reading)는 양립 가능하다고 여긴다. Gani Wiyono, “Reading the Pentecostal Interpretations of the Book of Acts Contrapuntally: A Response to Ekaputra Tupamahu,” Pneuma 46 (2024): 216–226.

.png)