성경은 창조세계에 자신을 계시하고 알리시는 하나님과 그분의 선교(Missio Dei)에 동참하도록 부름받은 백성의 이야기다.[1] 여호와 하나님은 구약을 통해 자신을 누구라고 알리시는가? 구약은 여호와 하나님만이 창조주이자 유일한 참 하나님이시며, 온 세상 모든 민족이 이 하나님을 알아야 한다고 선포한다. 특별히 다신론이 지배적인 고대 근동 세계에서 여호와 하나님이 누구신지를 가장 극적으로 드러낸 사건이 바로 출애굽 사건이다.

출애굽 사건: 여호와 하나님을 드러내는 드라마

출애굽기 1-15장은 “요셉을 알지 못하는 새 왕” 바로(출 1:8)가 이스라엘을 압제하고 학대하는 장면으로 시작한다. 이스라엘을 고된 노동으로 내몰고 착취하며, 민족 말살을 획책하고, 유아 살해를 종용하는 바로와 애굽 사회를 하나님은 열 가지 재앙을 통해 심판하신다. 이 재앙들은 단지 그들의 악행에 대한 보복이 아니라, 바로와 애굽, 그리고 주변 민족들에게 이스라엘의 하나님 여호와만이 유일한 참 신이며 온 세상을 통치하는 왕이심을 알리는 일종의 ‘교육 과정’이다.[2] 그런 의미에서 출애굽 사건은 “여호와가 누구인가?”라는 질문에 대한 하나님의 자기 계시이자, 하나님의 선교적 행동이다.

하나님의 자기 계시: “나는 스스로 있는 자”(‘에흐예 아쉐르 에흐예’)

하나님은 먼저 이스라엘 백성에게 자신을 나타내신다. 하나님의 자기 계시는 모세의 소명 내러티브 문맥에서 나타난다(출 3:13-15; 6:2-8). 하나님은 이스라엘의 고통을 보고, 듣고, 알며, 기억하시는 분이며(출3:7,9), 아브라함, 이삭, 야곱에게 주신 언약을 기억하고 지키시는 분으로 자신을 계시하신다(출 3:6, 8, 15a; 2:24-25). 하나님은 모세에게 자신의 이름을 “에흐예 아쉐르 에흐예”(אֶהְיֶה אֶהְיֶה אֲשֶׁר)(출 3:14)로 알려주신다. 한글 번역본들은 대체로 “나는 스스로 있는 자”로 번역하는데, ‘에흐예 아쉐르 에흐예’는 다음과 같이 다양하게 해석되고 번역될 수 있다: 1) ‘스스로 있는 자’는 피조물과 구별되는 하나님의 자존성을; 2) ‘나는 곧 나다’ (공동번역)는 다른 어떤 것으로 설명될 수 없는 하나님의 절대성을 표현한다; 3) ‘나는 내가 되어야 할 자가 될 것이다’(I will be whoever I will be)는 인간 역사를 통해 지속적으로 자신을 계시하실 것을 나타내는 미래적 선언이며,[3] 4) ‘나는 내가 되어야 할 존재가 될 수 있는 자다’(I will be able to who I should be)는 하나님은 그분이 해야 할 의무를 성취할 능력이 있는 전능자심을 강조한다.[4] 즉, 하나님은 창조자(creator)이며 역사의 주인으로서(the Lord) 앞으로 일어날 사건 속에서 자신을 다양한 모습으로 드러내겠다는 선언이다.[5] 모세는 족장들에게 하셨던 언약을 기억하고 지키시는 이 ‘여호와’(יְהוָה)(출 3:15a)를 바로의 압제 아래 고통하는 이스라엘에게 알리고, 또 미래의 모든 세대가 여호와 하나님이 어떤 분인지 알도록 하신다(출 3:15b). 이스라엘은 조상들에게 전해 들었던 하나님에 대한 지식을 기반으로 열 가지 재앙과 홍해를 건너는 사건을 통해 인간의 역사 속에서 일하시는 여호와에 대한 새로운 지식을 얻게 된다.[6]

열 가지 재앙: “여호와를 알라!”

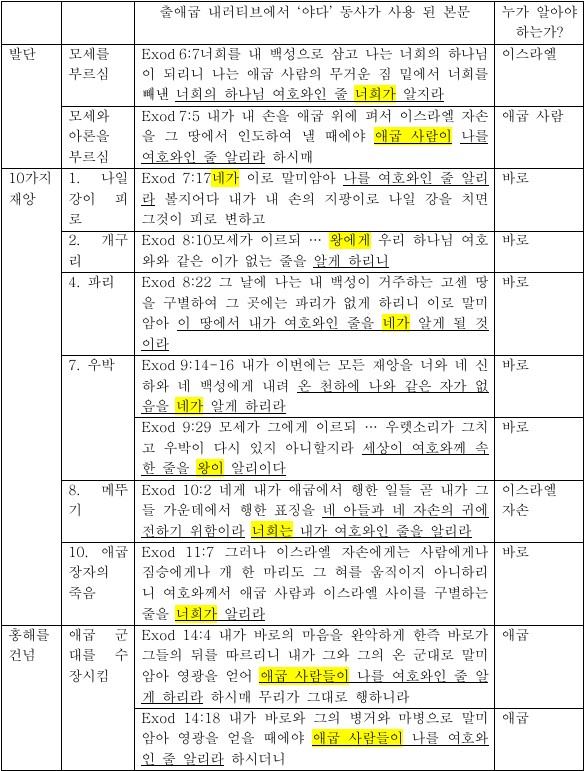

출애굽 내러티브에서 히브리어 동사 ‘야다’(יָדַע, 알다)는 핵심 단어다.[7] 특히 출애굽기 7-14장의 열 가지 재앙과 홍해를 건너는 사건에서 이 단어는 하나님을 아는 경험적 지식을 강조한다.[8] 아래 표는 하나님에 대한 지식과 관련해 ‘야다’ 동사가 사용된 본문을 정리한 표다. 열 가지 재앙이 단순한 심판을 넘어 하나님이 ‘여호와’되심을 이스라엘과 애굽, 그리고 온 세상이 알게 되는 것을 목적으로 하고 있음을 알 수 있다.

모세와 아론이 바로 앞에 처음 서서 “내 백성을 보내 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지키게 하라”(출 5:1)는 하나님의 명령을 전하자 바로는 냉소적인 반응을 보인다.

“여호와가 누구이기에 (מִי יְהוָה)

내가 그의 목소리를 듣고 (אֶשְׁמַע בְּקֹלוֹ) 이스라엘을 보내겠느냐.

나는 여호와를 알지 못하니(לֹא יָדַעְתִּי אֶת־יְהוָה) 이스라엘을 보내지 아니하리라”(출 5:2)

다신론 사상이 팽배한 애굽에서 바로는 신의 화신이었고 그의 말과 뜻은 곧 거역할 수 없는 법이자 신적 권위를 가지고 있었다.[9] 출애굽기 5:2 이후에 일어나는 사건은 그런 바로의 교만한 반응 “여호와가 누구냐?”에 대한 하나님의 응답을 보여준다. 애굽 백성에게 경제적 풍요와 안전을 보장하는 생명의 젖줄이자 신적 존재로 그들의 예배 대상이었던 나일강이 피로 변하는 것을 시작으로 ‘여호와’의 존재와 능력을 알리신다.[10] 거듭되는 재앙을 통해 하나님은 애굽 사람들이 신이라 믿었던 피조물들을 심판하시고(출 12:12), 여호와가 홀로 온 세상의 창조주이며, 그의 뜻대로 물, 땅, 하늘에 있는 피조물들을 움직이시는 전능자임을 알리신다(출 14:31; 15:18).[11] 출애굽 사건을 통해 하나님은 정치적, 경제적, 사회적, 영적으로 억눌려 있는 자기 백성을 구원하심으로 이스라엘에게 여호와 하나님의 “정체성과 유일성”을 알리신다.[12] 출애굽은 그들을 둘러싸고 있었던 애굽과 다신론의 세계관이 지배하는 고대 근동에서 유일한 참 하나님, 살아 계시며 자기 백성을 위해 일하시는 하나님을 알리는 “선교의 사건”이었다(출 9:16; 12:38; 15:14-15).[13]

이스라엘의 부르심: 섬김, 예배, 선교

이스라엘은 바로의 압제에서 구언받아 여호와를 섬기는(עָבַד, 아바드)는 예배 공동체로 부름 받았다. 여호와 하나님은 모세를 통해 바로에게 반복적으로 “내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라”(출 4:23; 7:16; 8:1[7:26], 20[16]; 9:1, 13; 10:3; cf. 3:12; 10: 7-8, 11, 24, 26; 12:31)고 명령하신다. 이스라엘 자손이 바로의 종이 되어 ‘일하다/섬기다’는 뜻의 히브리어 동사와 여호와를 ‘섬기다’는 뜻의 동사는 ‘아바드’(עָבַד)로 동일하다. ‘아바드’ 동사는 문맥에 따라 1) 육체적 노동, 2) 누군가를 노예로 만들다는 뜻 외에 3)경배와 제의적 의미를 가진다. ‘아바드’의 명사형은 ‘에베드’(עֶבֶד)로 ‘종/신하’로 번역되는데, 이스라엘은 바로를 위해 ‘아바드’하는 바로의 종됨(에베드)(출 5:15-16; 13:3, 14)에서 해방되어, 그들을 구원하신 여호와 하나님을 ‘아바드’하는 삶으로 부름을 받았다.

출애굽과 이스라엘 선택의 이유는 시내산 언약 체결에서 더욱 구체화 된다. 하나님은 이스라엘을 하나님의 특별 소유인 백성, 제사장 나라, 거룩한 백성으로 부르셨다(출 19:5-6). 선택한 이스라엘을 향한 하나님의 기대와 소망은 시내산에서 주어진 율법에 그대로 담겨있다. 이스라엘은 율법을 지키므로 “이집트의 압제와 극명하게 대비되어 정의를 옹호”하고, “주변 민족의 우상숭배와 완전히 분리되어,” 유일하고 참되신 하나님을 찬양하며 온 창조 세계에 드러내는 ‘예배공동체’를 형성하도록 부르심을 받는다.[14] 출애굽의 궁극적 목적이 단지 자유를 위한 해방이 아니라, 공의와 정의로 다스리는 왕 여호와의 통치아래 살며 (출 15:17-18), 세상 나라와 구별된 하나님 나라의 백성으로 살아가며 이를 삶으로 증언하는 선교적 공동체가 되는 데 있다(출 19:5-6).[15] 후에 이스라엘이 애굽화되어 우상을 숭배하고 사회적 약자들을 착취하고 압제하게 되었을 때 하나님은 선지자들을 보내어 경고하셨고, 끝까지 순종하지 않았을 때 결국 하나님은 애굽을 치셨던 것처럼 이스라엘을 대항하여 싸우셨다.[16]

출애굽 내러티브는 하나님이 어떤 분이며 우리가 누구인지 분명히 보여준다. 하나님은 심판과 구원 행위를 통해 자신을 계시하고 알리시는 선교의 하나님이다. 열 가지 재앙과 홍해를 가르고 애굽 군대를 수장시키는 모든 과정을 통해 하나님은 애굽, 이스라엘, 나아가 온 세상에 ‘여호와’가 누구신지 가르치신다. ‘여호와’는 어떤 우상과도 비교 불가능한 절대자, 창조된 세계를 그의 뜻대로 운행하시는 창조주(Creator), 바로의 군대와 싸워 이기시는 신적 용사( Warrior)이며, 인간 역사의 주관자(Sovereign), 이스라엘의 구원자(Savior)이며 구속자(Redeemer)시다. 이스라엘은 먼저 하나님의 심판과 구원을 경험하면서 여호와 하나님이 누구신지 새롭고 분명하게 알아갔다. 하나님의 선교에 동참하도록 부름 받은 우리도 역사 속에서 일하시는 하나님을 깊이 알고 경험해야 한다. 여호와와 그분이 왕으로 통치하시는 하나님 나라에 대한 분명한 이해가 있을 때 비로소 우리를 둘러싸고 있는 세상의 다양한 정치, 사회, 문화, 종교 속에서 하나님 나라를 선명히 보여주며, 하나님 나라 가치를 살아내는 선교적 공동체의 부르심을 구체화 할 수 있을 것이다.

[1] Christorpher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative (Downers Grove: IVP Press, 2006). 정옥배. 한화룡 역, 『하나님의 선교』(서울: IVP, 2010), 24-25.

[2] 라이트, 하나님의 선교, 117; Bruce Waltke, An Old Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan, 2007), 김귀탁 역,『구약신학』(서울: 부흥과 개혁사, 2012), 444-445.

[3] 강유택, “에흐예 아쉐르 에흐예: 출애굽기 문맥 속에서 이해하기,” 『구약논집』 30 을 참조하라.

[4] 김희석, 『언약신학으로 본 구약의 하나님 나라』(서울: 솔로몬, 2022), 155-156.

[5] Douglas Stuart, Exodus, The New American Commentary vol. 2 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 121).

[6] T. E. Fretheim, “Exodus, Book Of,” in Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, ed. T. Desmond Alexander and David W. Baker (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 253.

[7] Fretheim, “Exodus, Book Of,” 253.

[8] Nahum M. Sarna, Exodus, The JPS Torah Commentary (Philadelphia, New York, Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1991), 5.

[9] Sarna, Exodus, 27.

[10] Peter Enns, Exodus, The NIV Application Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 200.

[11] Thomas B. Dozeman, Commentary on Exodus (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 202.

[12] 라이트, 『하나님의 선교』, 94.

[13] 김은수, “구약의 선교적 해석과 실제: 오경과 역사서를 중심으로”, 『선교신학』 42 (2016), 106.

[14] 마크 글랜빌, “선교적으로 신명기 읽기”, 『선교적 성경 해석학』, 186.; 김정훈, “구약성서의 선교적 해석 고찰: 창조 및 구원신앙과 포로기/포로기 이후 이스라엘의 자기 이해를 중심으로,” 『선교신학』 69 (2023), 188.

[15] 김정훈, “구약성서의 선교적 해석,” 200.

.png)